側弯症の身体に出会う時・・・

側弯症の身体に向き合うということ

『Analyzing Scoliosis』を読んで感じたこと

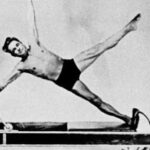

最近、改めてこの本『Analyzing Scoliosis: The Pilates Instructor’s Guide to Scoliosis』を読み直しました。

特に第11章「Scoliosis Movement Principles(側弯症のムーブメント原則)」の中に書かれている内容がとても印象的で、ピラティス指導者としての自分の原点を見つめ直すような時間になりました。

実は、私も側湾の傾向があり、実際に測ってみると角度的には、低いので、側湾症でないものの、動き始めるとかなり歪んでいく脊柱を持っています。おそらく、子供を右の腰に乗せて、左手で作業していたその名残のせいではないかとあるピラティスティーチャーに言われたことがあります。

それでなのか、自分の体の感覚が薄いなと感じていました。率直にいうと「よくわからない」です。ピラティストレーニングを始めた時は、他の受講生は、ふむふむと納得していても私には頭では理解できても体で理解できなかったし、自分の体の感覚がよくわからない状況でした。そう考えると、この本の話は、本当に理解できます。

固有感覚と「気づく力」

著者はまず、「Increase Proprioception(固有感覚を高める)」というテーマから始めています。

側弯症の方の多くは、身体の位置感覚――つまり「自分の身体が空間の中でどこにあるのか」という感覚が弱いといわれています。

自分の身体を“感じられない”ということは、つまり“修正ができない”ということ。

私自身も指導の中で「ここを伸ばして」「もう少し真っすぐに」と言葉で伝えても、相手が“感じ取れない”場合には動きが変わらないという経験を何度もしてきました。

この本の中では、写真や動画、鏡、そしてタッチ――つまり、五感すべてを使って「気づかせる」ことの大切さが強調されています。

改めて「教える」のではなく「気づかせる」ことが、私たちの役割なのだと感じました。

“伸ばす”ということの意味

次に出てくるのが「Find Length(長さを見つける)」という章です。

ここで著者が使っている例がとても面白くて、「スリンキー(Slinky)」というおもちゃを例に説明しています。

スリンキーは、引き伸ばさなければただのくるくる巻かれた金属の塊。でも、引き伸ばすことでまっすぐな形を保つことができます。

側弯症の背骨も、まさにそれと同じだと著者は言います。

“引き伸ばす”ことなしに“まっすぐ”を目指すことはできない。

ただ押し戻そうとするのではなく、まずは長さを見つけ、身体の中に空間を取り戻す――そのイメージがとても印象的でした。

関係ないけど、そういえば、トイストーリーにスリンキードックっていましたよね(笑)この犬の背骨(胴体)がスリンキーでできていますね。

話を戻し、

牽引(traction)の方法も詳しく紹介されていて、リフォーマーやタワー、CoreAlign®などを使った「Double Arm Hang(両手ハング)」や「Single Arm Hang(片手ハング)」のエクササイズが載っています。

著者自身も、「ピラティスのセッションでは必ず最初に牽引を行う」と書いていて、重力に押しつぶされた体を“解放”することの大切さを感じました。

呼吸で回旋をほどく

そして次の章「Breathe and Derotate(呼吸と回旋)」では、呼吸によって脊柱のねじれをほどいていく考え方が紹介されています。

側弯症の人の肺は、凹んだ側(concave side)が圧迫されていることが多く、そこには空気がほとんど届きません。

著者はその部分に「呼吸を送る」ように指導します。

「凹側の背中に手を当てて、そこを押し返すように息を吸って」

このシンプルな cue の中に、ピラティスの本質があるように思いました。

身体の内側から空気を使って形を変えていく――それはまるで、呼吸という力で自分を再構築していくような感覚です。

以前、メンターから教えていただいた、キャッシースタイルの指導の、フットワークの時に、サークルを脇に挟み行うというのが、ありましたが、これがまさにぴったりのエクササイズなんですね。エルダーはやはり、科学的解剖学的というより、それらを経験的にご存知だったのでしょうね。

子どもも大人も、“イメージ”で変わる

印象的だったのは、クライアントに「ピンクの風船」のイメージを使う場面。

凹側の背中の中にキラキラしたピンクの風船があって、息を吸うたびにその風船が大きく膨らむ――。

そう想像させるだけで、動きが変わるというのです。

また、大人の成熟した考え方のクライアントには「ハチミツを吸い込むように」呼吸して、と伝えるそうです。

この言葉も美しいですよね。

ハチミツを吸い込むようにゆっくりと、甘く、体の奥まで呼吸を広げていく。

その柔らかさと丁寧さが、呼吸の質を変えていくのだと思います。

私は、よく、「タバコの煙を吸うように、そしてそれを出す時には、いくつかの輪を作ってください」と指導します。ジョーは、葉巻が好きだったという話を盛り込むと興味深く聞いてくださいます。

共感するために、自分の身体を使う

最後に著者は、自分自身の身体を使ってクライアントの状態を理解することの重要性についても触れています。

「自分の身体を同じように置いてみることで、クライアントが何を感じているのかを理解する」

これはまさに、指導者としての“共感”の姿勢だと感じます。

ただ動きを見て指示を出すのではなく、自分もその中に入って感じる。

その時に初めて、真の意味で「一緒に動く」ことができるのかもしれません。

これは私も常に感じており、あまりに共感したい気持ちが強すぎて、腰が痛いという方には、私まで痛くなってしまうこともあります。それはやり過ぎですね。でも、常にそのような気持ちな大事だなと思っております。

おわりに

側弯症の指導は、とても繊細です。

「正す」「整える」といった外側のアプローチだけではなく、

「感じる」「気づく」「広がる」といった内側からのアプローチが欠かせません。

この本を読んで改めて思ったのは、

ピラティスとは、形を作ることではなく、身体に“空間”を取り戻すこと。

そして、呼吸や意識を通じて“内側から変化する力”を育てていくことだということです。

“Find Length(長さを見つける)”――

それは単に背骨を伸ばすことではなく、

身体にも、心にも、伸びやかさを取り戻すプロセスなのだと感じました。

(写真:著書『Analyzing Scoliosis』より引用)

まずは体験!